金の価格が高騰する中、不要になったアクセサリーや金製品を買取に出す方が増えています。

しかし、それに便乗するように「詐欺まがい」の買取業者による被害も後を絶ちません。

「知らないうちに安値で売らされていた」「査定だけのつもりが無理やり契約させられた」といったトラブルは決して他人事ではなく、誰にでも起こりうる問題です。

国民生活センターによると、訪問買取や宅配買取をめぐる相談件数は年々増加しています。

購入業者が自宅に来て物品を買い取る、いわゆる「訪問購入」に関する相談が、全国の消費生活センター等に寄せられており、ここ数年増加しています(図)。契約当事者が60歳以上の割合が全体の8割近くを占めているという特徴があり、特に高齢者に注意してほしいトラブルです。

引用元:独立行政法人 国民生活センター「不用なお皿の買い取りのはずが、大切な貴金属も強引に買い取られた!-訪問購入のトラブルが増えています-」

特に高齢者や一人暮らしの方が被害に遭いやすい傾向があり、社会問題としても注目されています。

この記事では、金買取詐欺の代表的な手口から、信頼できる業者の見分け方、トラブル回避のために知っておくべきことまで、実例とともに丁寧に解説していきます。

大切な資産を守るために、ぜひ最後までお読みください。

なぜ買取店の詐欺が問題視されているのか

買取店の利用者が年々増加する一方で、詐欺まがいの手口を用いる悪質業者も増えています。

特に金やブランド品といった高額取引の対象となるアイテムでは、トラブルの金額も大きくなりがちです。

法の抜け穴を突いた手法や、消費者の知識不足につけ込む詐欺が多発しており、行政機関にも多数の相談が寄せられています。

ここでは、なぜこうした詐欺が社会的な問題になっているのか、その背景を整理していきます。

金やブランド品の相場高騰と詐欺の増加

金の価格が過去最高水準に達するなど、買取市場全体が活況を呈している中で、詐欺業者も便乗しています。

特に金製品や高級時計、ブランドバッグといった品物は高く売れるため、詐欺のターゲットになりやすい傾向があります。

高額なアイテムは素人目では真贋の判断や相場の把握が難しく、業者の言い値に頼らざるを得ないことも詐欺を助長する要因です。また、相場の急変を理由に価格を吊り上げたり下げたりする情報操作も見られ、これにより消費者が適正な価格で売却できないリスクも増しています。

訪問型・無店舗型の業者が増えた背景

インターネットでの広告やSNSを利用して顧客を集める無店舗型業者が増加しています。こうした業者は固定店舗を持たないため、摘発や追跡が困難で、悪質な行為を繰り返すケースもあります。

加えて、実態のない企業が架空名義で運営されていることもあり、トラブルが発生しても連絡がつかない、所在地が不明といった問題が多発しています。

【拡散希望】

iPhoneの詐欺窃盗に遭いました😱

買取業者に事前金額質問→査定後半額以下の金額(詐欺?)→キャンセル無料と書かれているのにiPhoneの返却をしてくれない(窃盗?)yahoo知恵袋で被害者多数😨

明日👮に被害届出す予定です😢

皆様もお気をつけ下さい💦 pic.twitter.com/NgDtbSETv7— miia (@miia06377835) March 6, 2025

利便性と引き換えに、消費者側がリスクを負う形になっているのが現状です。

トラブルは高齢者に多い?被害の傾向と事例

特に訪問型買取による被害では、高齢者が狙われるケースが目立ちます。家に上がり込まれ、契約を急かされ、気づけば価値ある品を不当に安く買い叩かれていたという事例が多く報告されています。

高齢者はネットでの情報収集が難しい傾向にあり、クーリングオフ制度や契約内容に関する理解も十分でないことが多いため、悪質業者にとっては“狙いやすい”対象となっているのです。

中には家族が不在の時間を狙って訪問するなど、巧妙な計画のもとに行動するケースもあります。

詐欺的な買取店が使う手口とは

消費者庁や各種相談機関に寄せられた相談からは、詐欺的な業者が使用する典型的な手口が浮かび上がります。

多くの場合、言葉巧みに消費者を信じ込ませ、正当な手続きや説明を省略した形で買取を進めます。

一見すると合法に見える手法も多く、消費者が”騙された”と気づいたときにはすでに手遅れというケースも少なくありません。

極端な高額査定をチラつかせて実際は二束三文

広告や電話勧誘で高額な査定額を提示し、いざ商品を送ると査定額が極端に下がるという手口です。

返送を依頼すると高額な手数料を請求され、結局泣き寝入りする例も。事前の提示額と著しく異なる金額が提示されるケースが多く、”この価格でなければ返送料○○円かかる”といった脅し文句で承諾を迫るのが特徴です。

また、査定基準の明示がないため、消費者はその査定が妥当かどうかを判断できず、不安の中で取引を終えてしまうケースが後を絶ちません。

電話口での「○○円は確実です」という甘い言葉に注意

あたかも確実にその金額で売れるかのような表現で信頼させ、実際は商品の状態などを理由に減額される仕組みになっています。

録音や書面が残っていないことがトラブルの温床に。

電話勧誘においては証拠が残りにくく、言った・言わないの水掛け論になることも多く、泣き寝入りせざるを得ない状況に追い込まれる人が後を絶ちません。

クーリングオフさせない仕組みを取っている

クーリングオフ制度が適用される買取でも、業者側が制度の説明をせず、書類にも記載しないケースが存在します。

消費者が制度自体を知らないことを前提に、契約を成立させるのです。

中にはクーリングオフを申し出た際に「適用対象外です」と虚偽の説明を行う業者もおり、結果として法的に無効な取引がそのまま成立してしまうことも。

制度を理解しているかどうかで消費者の対応力に差が出るため、知識の差を逆手に取る悪質なやり口です。

契約書に「返品不可」の記載があるケース

契約書に法的に無効な「返品不可」や「クーリングオフ対象外」などの文言を記載することで、消費者が諦めてしまうことを狙っています。

実際にはこれらの記載があっても法的効力はなく、消費者側の正当な主張が通るケースもありますが、それを知らずに泣き寝入りしてしまう人も多いのが現状です。

強引な訪問買取でキャンセルできないように誘導

自宅に訪問し、その場で商品の査定と契約を行う手法。消費者が冷静に判断できない状態で契約させ、後からクーリングオフを申し出ても「既に品物が売却済み」などと主張されることがあります。

さらに、強引な態度や過剰な話術でプレッシャーをかけることで、断る余地を与えないのが特徴です。

玄関先での立ち話から始まり、家に上がり込んでしまえば心理的に強く出づらくなる消費者心理を突いた手口です。

その場で契約・引き渡しを急がせる業者は要注意

「今ならこの価格」「すぐに売らないと相場が下がる」などの言葉で急かすのは典型的な詐欺手法の一つです。

冷静に判断する時間を奪うことで、契約内容をしっかり確認する暇を与えず、後から問題が発覚することになります。

悪質な買取店を見分けるポイント

悪質な業者を見抜くためには、利用者自身が事前に情報を収集し、見極める力を持つことが不可欠です。

業者の見た目や広告内容だけで信用してしまうと、あとで取り返しのつかない事態に陥ることも。

詐欺に巻き込まれないために、信頼できる業者かどうかを判断する具体的なチェックポイントを紹介します。

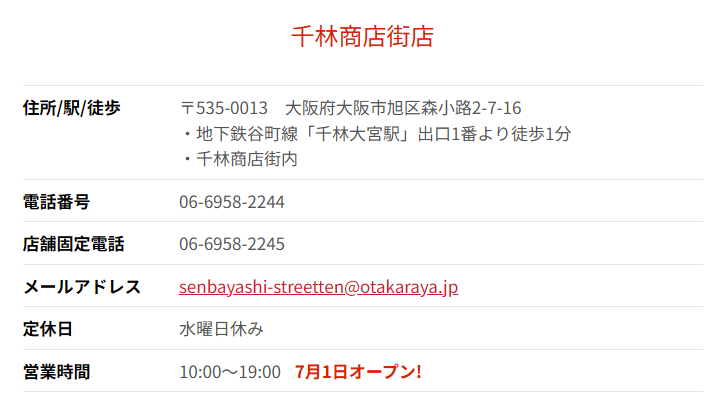

会社の住所や電話番号がはっきりしているか

信頼できる業者は、必ず実在する所在地や固定電話の番号を公開しています。

所在地をGoogleマップで検索しても存在しない、または私書箱のような場合は注意が必要です。

加えて、連絡先が携帯番号だけだったり、電話に出ても社名を名乗らない場合は特に警戒すべきです。

運営者情報の明示は、消費者保護の観点からも義務付けられており、不明瞭な場合は早めに候補から外しましょう。

買取実績や口コミに不自然な点はないか

サイト上のレビューや口コミをチェックするのは有効ですが、良い評価ばかりが並んでいたり、投稿日時が集中していたりする場合は、業者側が自作自演している可能性もあります。

第三者サイトの口コミもあわせて確認し、不自然な点がないかを見極めましょう。

実名や具体的な商品名が書かれている口コミの方が、信頼度は高い傾向にあります。

買取価格や査定方法を明確に説明してくれるか

優良な業者は、査定の根拠や価格の内訳をきちんと説明してくれます。

逆に「当社独自の基準です」といった曖昧な説明しかない業者は、後から金額を変更する可能性があるため注意が必要です。

また、査定前に手数料や減額項目についても確認し、口頭ではなく書面での確認を心がけましょう。

キャンセルポリシー・クーリングオフの説明があるか

契約に関する重要な事項であるにもかかわらず、これらの説明を一切しない業者は危険です。

特に訪問買取の場合、クーリングオフの対象になることが多いため、その場で書面を渡してくれるかを確認してください。

クーリングオフ期間や連絡先の記載が契約書にあるかどうかも重要なチェックポイントです。

トラブルに遭ってしまったときの対処法

どれだけ注意を払っていても、悪質な業者に引っかかってしまうことはあります。万が一トラブルに巻き込まれてしまった場合は、冷静に対処することが重要です。

適切な対応を取ることで、損害を最小限に抑えることができる可能性があります。ここでは、実際に被害に遭ってしまったときに取るべき行動を解説します。

消費生活センターへの相談

まずは最寄りの消費生活センターへ相談しましょう。

全国に窓口があり、電話でも相談が可能です。トラブルの内容を詳しく伝えることで、専門の相談員が状況に応じた対応方法をアドバイスしてくれます。

被害が複数寄せられている場合、行政が業者に指導や処分を行うこともあります。

クーリングオフ制度を活用する

訪問買取などの場合、契約後8日以内であればクーリングオフ制度を利用して契約を無効にできます。

書面での通知が原則ですが、内容証明郵便など証拠が残る形で送ることが望ましいです。

もし業者が制度の説明を怠っていた場合、期間を過ぎても適用される可能性があります。

証拠を残し、記録を取ることが重要

トラブルが発生した場合には、やり取りの記録を残すことが大切です。

電話の内容はメモを取り、メールやLINEでのやり取りはスクリーンショットで保存しておきましょう。

また、契約書や領収書、商品引き渡し時の写真なども保存しておくことで、後々の証拠として役立ちます。

詐欺の可能性がある場合は警察へ連絡

明らかに詐欺的な手口で財産をだまし取られたと判断できる場合は、警察に相談することも必要です。

特に組織的な犯行が疑われるケースでは、被害届を出すことで他の被害者との情報共有や、業者への法的措置の足がかりになる可能性があります。

信頼できる買取店を選ぶために

数ある買取店の中から、安心して取引できる業者を選ぶためには、いくつかの視点で見極めることが重要です。

広告のインパクトや買取価格の高さだけで判断するのではなく、実績やサービスの内容、運営企業の情報までしっかりと確認する必要があります。

ここでは、信頼できる業者に共通する特徴を紹介します。

店舗型で実績のある業者を選ぶ

実店舗を構えて長年営業している業者は、地域の顧客と信頼関係を築いてきた証でもあります。

特に駅前や商業施設内など、人目の多い場所にある店舗は、トラブルを避ける意識も高く、接客対応も丁寧な傾向があります。

また、店舗型であればその場で商品や価格の説明を受けることができ、疑問や不安をすぐに解消できます。

全国展開している買取チェーンは比較的安心

規模の大きい買取チェーン店は、内部監査やマニュアルが整備されており、一定の品質が保たれている場合が多いです。

また、消費者からの問い合わせにも迅速に対応する体制が整っているため、トラブルが発生しても解決までのスピードが早い傾向があります。

特にテレビCMや新聞広告などで認知度のある企業は、企業としての信頼性も高いといえるでしょう。

問い合わせ対応が丁寧かどうかもチェック

初めての利用時にメールや電話で問い合わせた際の対応も、信頼性を測るポイントです。質問に対して丁寧かつ具体的に答えてくれる業者は、顧客とのコミュニケーションを重視している証拠です。

逆に、回答が曖昧だったり、急かすような対応をしてくる業者は、誠実さに欠ける可能性があります。

ユーザーの不安や疑問をしっかりと受け止めてくれる対応力は、業者選びにおいて大切な指標のひとつです。

広告よりも公式サイトの内容をよく確認する

SNS広告や検索広告で目を引く業者は多いですが、実際の信頼性は公式サイトの情報に現れます。

会社概要や特定商取引法の表記、プライバシーポリシー、利用規約などがしっかり記載されているかをチェックしましょう。特に、運営会社の所在地や代表者名、設立年などが具体的に書かれている場合は、一定の透明性があると判断できます。

まとめ|知識があれば詐欺は防げる

買取店に関する詐欺トラブルは、事前に正しい知識と注意点を把握しておくことで、十分に防ぐことが可能です。

本記事では、詐欺的な業者の手口やトラブルの対処法、信頼できる業者の見極め方などを解説してきました。

被害に遭わないためにも、「その業者は本当に信頼できるのか?」を常に自問自答しながら取引を進めることが大切です。

万が一、トラブルに巻き込まれてしまったとしても、泣き寝入りせずに正しい対応を取りましょう。

消費生活センターや警察といった公的機関の力を借りながら、冷静に対応することが重要です。

情報弱者にならないよう、知識と判断力を身につけて、自分自身の資産を守る力を持ちましょう。

コメント